Dossier

El acceso a la justicia de las víctimas en las distintas etapas del procedimiento ante la Corte Penal Internacional

Victims' access to justice during various stages of proceedings before the International Criminal Court

Revista Electrónica de Derecho Internacional Contemporáneo

Universidad Nacional de La Plata, Argentina

ISSN-e: 2618-303X

Periodicidad: Frecuencia continua

vol. 7, núm. 7, e072, 2024

Recepción: 30 octubre 2024

Aprobación: 26 noviembre 2024

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Cómo citar este artículo: Mimun Azzouzi, S. (2024). El acceso a la justicia de las víctimas en las distintas etapas del procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Revista Electrónica De Derecho Internacional Contemporáneo, 7(7), 072. https://doi.org/10.24215/2618303Xe072

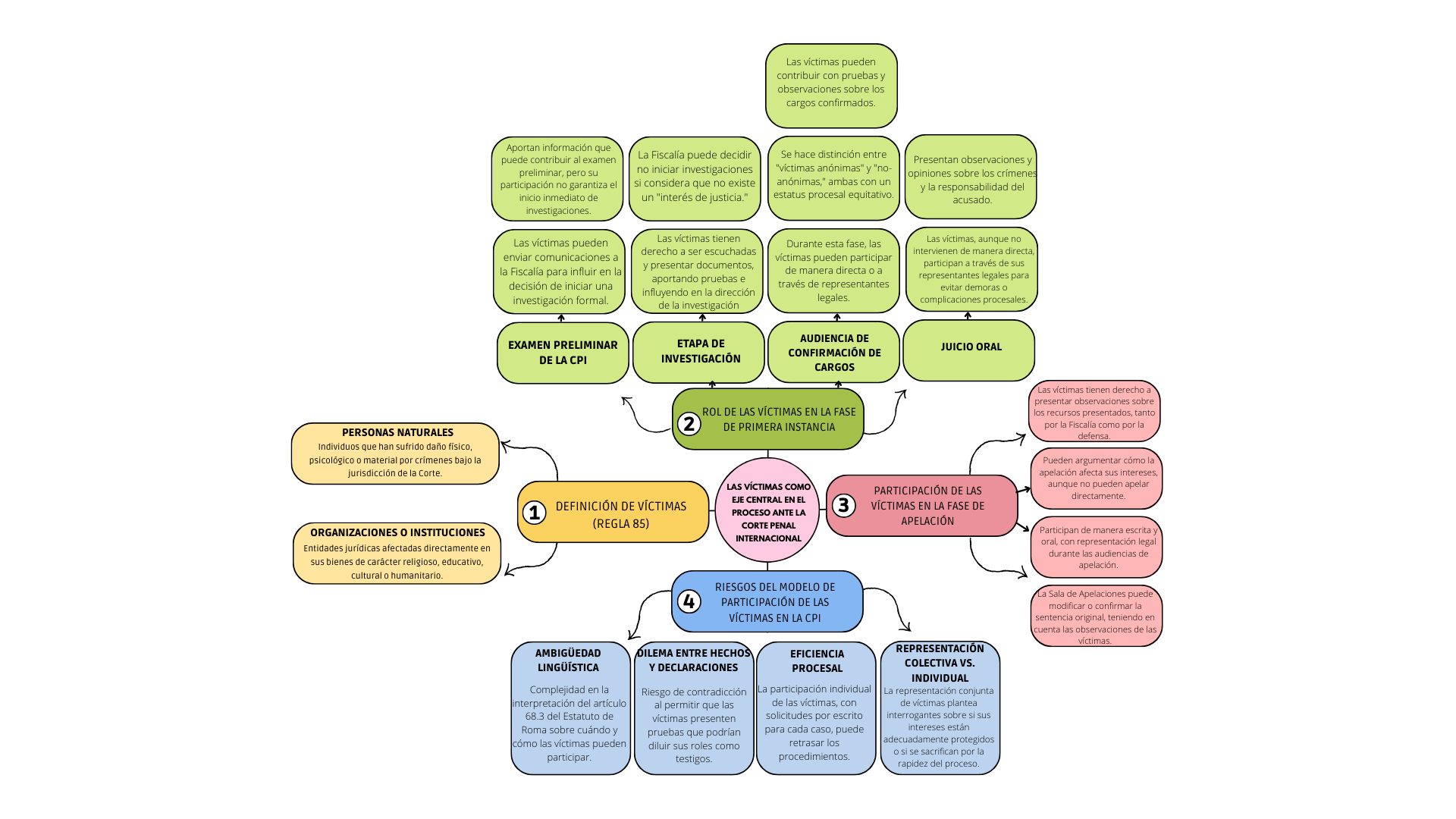

Resumen: Este trabajo analiza el rol de las víctimas en el proceso judicial ante la Corte Penal Internacional (CPI). En la fase de primera instancia, se examina cómo las víctimas pueden participar activamente con la presentación de observaciones y su representación por abogados comunes. En la fase de apelación, el estudio explora el papel limitado pero significativo que tienen las víctimas, principalmente en la revisión de las decisiones iniciales. Además, el trabajo aborda los riesgos del modelo de participación de las víctimas, señalando que su implicación podría afectar la imparcialidad y celeridad del juicio. Un caso práctico relevante es el de Thomas Lubanga Dyilo donde se ejemplifica cómo las víctimas contribuyeron al proceso, cuestionaron las decisiones de la Fiscalía y ampliaron el alcance del juicio al visibilizar crímenes no investigados. Finalmente, el trabajo subraya la importancia de la participación de las víctimas en la búsqueda de justicia, aunque también reconoce los desafíos que plantea su intervención en el equilibrio entre derechos y la eficiencia del proceso judicial.

Palabras clave: reparaciones, víctima, participación, impunidad.

Abstract: This work analyzes the role played by victims in judicial proceedings before the International Criminal Court (ICC). What is examined here is how victims can actively take part during first instance proceedings by submitting their views and through their ordinary legal representation. During the appeals process, this study explores the limited but significant role that victims have, particularly when prior decisions are being revised. Furthermore, this work tackles the risks posed by the victim participation model and points out that their involvement may have an impact on impartiality and speed. The Thomas Lubanga Dyilo case constitutes a practical and relevant example, in which it can be seen how victims contributed to the process, questioned the Prosecutor’s decisions and widened the scope of the proceeding by making uninvestigated crimes visible. Finally, this work underscores the importance of victim participation in the search for justice, but it also acknowledges the challenges posed by their involvement to the balance between rights and efficiency in a judicial proceeding.

Keywords: reparations, victim, participation, impunity.

1. Introducción

Mucho se ha debatido sobre si las víctimas deben o no y en qué medida participar en los procesos penales. Pero es cierto que la importancia de la participación de las víctimas radica en su potencial para conferir un mayor grado de legitimidad y transparencia al sistema judicial internacional, al tiempo que se busca otorgar a las víctimas un papel activo en la búsqueda de justicia y reparación. La interrogante sobre quiénes pueden ser autorizados a intervenir como víctimas ante la Corte Penal Internacional (CPI) no se responde directamente en el Estatuto de Roma (ER). Este concepto se define en la regla 85 de las Reglas de Procedimiento y Pruebas (RPP en adelante):

Para los fines del Estatuto y de las Reglas de Procedimiento y Pruebas: a) Por “víctimas” se entenderá las personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte; b) Por víctimas se podrá entender también las organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos a alguno de sus bienes que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia y a sus monumentos históricos, hospitales y otros lugares y objetos que tengan fines humanitarios.

Las diferentes Salas de la CPI han mantenido una interpretación coherente de varios aspectos de esta definición. Primero, el término "personas naturales" ha sido interpretado como equivalente a "seres humanos"[1]. Segundo, se ha entendido que "organizaciones o instituciones" se refiere a entidades jurídicas[2]. Tercero, el concepto de "daño" ha sido interpretado de manera inclusiva, abarcando daños físicos, psicológicos y materiales. Por último, se ha subrayado la necesidad de establecer una conexión causal entre los daños alegados y el crimen en investigación[3] (Olásolo y Kiss, 2010, pp. 4-5).

En los últimos años, ha habido un cambio significativo en la percepción de las víctimas en el ámbito de la justicia penal internacional, pasaron de ser vistas como meros instrumentos para la punibilidad de los tribunales a actores activos en el proceso, con un enfoque en respetar sus intereses (Burgorgue-Larsen, 2005, pp. 10-11). La inclusión de una disposición que regula su intervención en la CPI ha sido un hito en esta transformación. La regla 85 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la CPI define a las "víctimas" como individuos y entidades legales que pueden demostrar un nexo causal entre el daño sufrido y los crímenes bajo la jurisdicción de la CPI, mientras que la regla 89 establece el proceso para su solicitud, aunque no aclara si la condición de víctima es definitiva o si debe ser evaluada en cada etapa del procedimiento.

Las salas de la CPI han distinguido entre la condición de víctima en términos generales, que permite su participación inmediata en el juicio oral sin necesidad de una nueva admisión, y una condición más específica que evalúa la participación en actividades procesales basadas en sus intereses en el caso (Stahn et al., 2006, pp. 225-228). Además, la CPI ha implementado un sistema informático para mejorar la comunicación entre el Registro y sus organismos especializados, facilitando así el vínculo con las víctimas y promoviendo su involucramiento en los procesos (Montero Ferrer et al., 2023, p. 111).

2. El rol de las víctimas en la fase de primera instancia de la CPI

El reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de las víctimas no fue una tendencia adoptada por los tribunales internacionales previos a la creación de la CPI, ni se reflejó adecuadamente en los estatutos de tribunales posteriores, como los del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde el papel de las víctimas se limitó a ser testigos y fuentes de prueba, sin oportunidades para una participación más significativa en la búsqueda de justicia (Montero Ferrer, 2021, pp. 110-115). Esta limitación evidencia una falta de reconocimiento de la importancia de las víctimas en el proceso penal, una deficiencia que los desarrollos jurisprudenciales posteriores han intentado corregir.

En el ámbito de las reparaciones, los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda tienen una competencia restringida que se limita principalmente a ordenar la restitución de bienes que han sido obtenidos de manera ilegal, devolviéndolos a sus propietarios legítimos (Montero Ferrer, 2021, pp. 110-115). Esto significa que los jueces de estos tribunales no están facultados para implementar medidas de reparación más amplias o para abordar otras formas de compensación para las víctimas más allá de la restitución de propiedades.

Los arts. 15.3, 19.3 y 75 del ER, que son fundamentales en este contexto, abordan la posición procesal de las víctimas en términos de la activación de la competencia de la Corte, los incidentes de inhibición y los procedimientos de reparación. Sin embargo, estos artículos se limitan a tratar cuestiones generales sobre el rol de las víctimas sin proporcionar detalles específicos acerca de las acciones concretas que pueden llevar a cabo durante el proceso (Martín Martínez, 2023, pp. 1-5).

El único precepto que establece esta materia es el art. 68. 3 del ER, estableciendo lo siguiente:

La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea incompatible con éstos. Los representantes legales de las víctimas podrán presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Esta normativa concede a las Salas de la CPI un amplio margen de discreción para decidir en qué etapas del proceso judicial pueden involucrarse las víctimas y cuál será su rol procesal específico. Las Salas están restringidas solo por dos criterios generales al ejercer esta discreción. Primero, las víctimas tienen el derecho a participar únicamente en aquellas fases del juicio que las Salas consideren apropiadas, siempre y cuando se vean afectados sus intereses personales. Este criterio asegura que la intervención de las víctimas esté alineada con la relevancia y el impacto directo que el caso tiene para ellas (Martín Martínez, 2023, p. 8).

Las víctimas pueden presentar sus opiniones y observaciones en el proceso judicial, siempre que no comprometan los derechos del acusado ni el principio de un juicio justo e imparcial, lo que requiere un equilibrio entre su participación y la integridad del proceso judicial. Aunque las Salas tienen un amplio margen para definir el papel de las víctimas, deben hacerlo sin interferir en los derechos fundamentales del acusado. Las Reglas de Procedimiento y Prueba, en las reglas 89 a 93, permiten que las víctimas, a través de sus representantes legales, participen en las audiencias y cuestionen a los testigos, pero no ofrecen criterios adicionales que orienten la discrecionalidad de las Salas al ejercer estas facultades (Lirola Delgado y Martín Martínez, 2001, pp. 116-117).

Las Salas de la CPI han interpretado de diversas maneras el artículo 68.3 del Reglamento de la CPI. Según las Salas de Cuestiones Preliminares I, II y III (SCP I, SCP II, SCP III en adelante), el término "intereses personales" abarca aquellos intereses compartidos por todas las víctimas en un caso, como la verificación de los hechos, la identificación y enjuiciamiento de los responsables, y la garantía de reparaciones por los daños sufridos[4]. Estas Salas sostienen que el análisis de si los intereses personales de las víctimas se ven afectados debe considerar diferentes etapas del proceso penal, incluyendo la fase de investigación, la confirmación de cargos y el juicio oral, y no centrarse en actos procesales específicos o elementos de prueba individuales[5].

En su decisión del 18 de enero de 2008, la SPI I afirmó que la consideración de los "intereses generales de las víctimas" en una fase particular no es suficiente para cumplir con el estándar del artículo 68.3 del Reglamento. La SCP I enfatiza que es necesario un análisis individualizado, "caso por caso", que evalúe si los intereses personales de cada víctima están efectivamente impactados por actividades procesales específicas o elementos de prueba[6]. Por lo tanto, la SPI I propone que la evaluación de los intereses personales de las víctimas se realice en dos niveles: primero, un análisis general de las actuaciones procesales y pruebas presentadas, y segundo, el reconocimiento del estatus procesal de víctima para aquellas que puedan demostrar una conexión directa entre sus intereses y las actuaciones procesales (Montero Ferrer, 2021, pp. 146-147).

La SPI I establece un requisito adicional para las personas que deseen participar en actividades procesales específicas o presentar observaciones sobre elementos de prueba concretos: deben demostrar que sus intereses personales podrían verse afectados por dicha actividad o prueba (Olásolo y Kiss, 2010, p. 19). Este enfoque se basa en un procedimiento de dos etapas, donde la segunda fase se lleva a cabo en múltiples instancias durante el proceso judicial. Asimismo, la SPI I sostiene que cualquier intervención en las actuaciones ante la Corte Penal Internacional debe estar precedida por una solicitud escrita que detalle las razones por las cuales los intereses personales de la víctima están en juego y explique cómo la intervención solicitada no compromete los derechos del acusado ni la garantía de un juicio justo e imparcial[7].

En su decisión del 17 de enero de 2006, la Sala de Cuestiones Preliminares I destacó que la investigación de una situación es una fase procesal según el artículo 68.3 del ER, y que la intervención de las víctimas en esta etapa es "conveniente" y pertinente para el desarrollo del proceso. Así, se concluyó que las víctimas tienen derecho a un estatus procesal que les permite ser escuchadas y presentar documentos ante la Sala de Cuestiones Preliminares competente, subrayando la importancia de su participación activa desde las primeras fases del procedimiento para que sus voces y perspectivas sean consideradas en el proceso de investigación (Martín Martínez, 2023, pp. 12-13).

a) Examen preliminar de la CPI

Como parte de su proceso de investigación y enjuiciamiento, la CPI lleva a cabo exámenes preliminares para determinar si hay una base razonable para creer que se han cometido crímenes dentro de su jurisdicción. Los exámenes preliminares son el primer paso del proceso de investigación y enjuiciamiento de la CPI. El objetivo de estos exámenes es determinar si hay una base razonable para creer que se han cometido crímenes de la competencia de la Corte, y si es así, si la situación debe ser remitida a la Fiscalía para una investigación formal (Fernández, 2003).

El examen preliminar puede iniciarse de varias maneras. La Fiscalía de la CPI puede iniciar uno de oficio, es decir, sin que se haya presentado una denuncia o solicitud. También puede iniciarse a raíz de una comunicación de un Estado parte, un Estado no parte o las personas físicas, así como el resto de la sociedad civil, tienen la oportunidad de participar en el proceso al enviar comunicaciones, tanto orales como escritas, a la Fiscalía. Estas comunicaciones serán analizadas para determinar si existe una base razonable que justifique el inicio de una investigación de oficio. Es importante destacar que la Fiscalía ha dejado claro que la simple remisión de las comunicaciones no garantiza de forma inmediata el comienzo de un examen preliminar sobre una situación concreta[8].

En caso de que la Fiscalía obtenga conocimiento de un delito a través de un Estado parte o del Consejo de Seguridad, tendrá la obligación de dar comienzo a una investigación, salvo que considere que no hay suficiente fundamentación para hacerlo según lo establecido en el ER. Por otro lado, si dicha comunicación emana recibe de personas físicas o jurídicas de la sociedad, solo seguirá con la investigación si considera que hay indicios racionales para hacerlo. Por lo tanto, Fiscalía emprenderá diferentes acciones dependiendo del origen de la información recibida y su evaluación sobre la existencia de un fundamento razonable para proceder[9].

Para ello, la Fiscalía utiliza una serie de criterios contemplados en el art. 53 del ER: a) si en la información recibida existen indicios racionales de criminalidad que evidencien la existencia de la comisión actual o pasada de un crimen, el cual recae bajo la jurisdicción de la CPI, b) si la causa no se encuentra en las categorías que, de acuerdo al artículo 17 del Estatuto de Roma, no se considerarían admisibles, y c) si hay suficientes motivos para sostener que llevar a cabo una investigación no sería beneficioso para los intereses de la justicia.

Si la Fiscalía determina que hay una base razonable para creer que se han cometido crímenes de la competencia de la Corte, se procede a la siguiente fase del proceso: la investigación formal. Si la Fiscalía determina que no hay una base razonable para creer que se han cometido crímenes de la competencia de la Corte, se cierra el examen preliminar (Moloeknic Paniagua, 2007, p. 2).

b) Etapa de investigación. especial mención al interés de la justicia

Cuando la Fiscalía de la CPI determina que existen fundamentos razonables para creer que se ha cometido un crimen dentro de su jurisdicción, inicia una investigación, recopilando y analizando evidencias, y emitiendo órdenes de arresto o citaciones si es necesario. Sin embargo, la Corte tiene la facultad de no proceder con la investigación o el juicio si considera que no hay un "interés de justicia" en el caso. Este concepto implica una evaluación equilibrada de factores como la gravedad del crimen, la disponibilidad de pruebas suficientes y la capacidad de los estados nacionales para llevar a cabo la investigación y juicio (Bitti, 2007, p. 203).

El concepto de "interés de la justicia" es una noción indeterminada, ya que su definición no está claramente establecida en la normativa legal o jurisprudencial, lo que puede dificultar su aplicación en casos complejos o controvertidos (Moloeknic Paniagua, 2007, p. 2). Además, su interpretación puede estar influenciada por diversos factores, como la ideología de los jueces, las tradiciones jurídicas de cada país y las expectativas sociales en cuanto a justicia y equidad, lo que lo convierte en un término abierto y sujeto a múltiples interpretaciones y matices.

Aunque es verdad que la mayoría de los casos analizados por la CPI pertenecen a Estados africanos, se están llevando a cabo exámenes preliminares en otros casos fuera de África, como el caso de Venezuela, así como en países como Honduras o Ucrania en los que la CPI ha evaluado el interés de la justicia en la investigación y juicio de ciertos casos[10].

-

Caso de Venezuela: el 8 de febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI inició un análisis preliminar sobre la situación en Venezuela, examinando las presuntas conductas delictivas ocurridas desde abril de 2017, en el contexto de las protestas de ese año[11]. En diciembre de 2020, la Fiscalía concluyó que existían fundamentos suficientes para acreditar la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela[12]. Más tarde, el 27 de septiembre de 2018, varios países, incluidos Argentina y Canadá, remitieron el caso a la CPI para investigar los hechos desde 2014, y en un informe de 2020, la Fiscalía reafirmó la existencia de crímenes de lesa humanidad desde abril de 2017 (Fernández, 2021, p. 7).

El 3 de noviembre de 2021, el Fiscal de la CPI visitó Venezuela y anunció el cierre del examen preliminar, dando paso a una investigación formal, además de firmar un memorándum de entendimiento con el Estado para fortalecer la colaboración entre ambas partes[13]. Posteriormente, el 1 de noviembre de 2022, el Fiscal solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares reanudar las investigaciones[14], señalando la falta de una verdadera indagación en Venezuela, la protección a altos mandos y la insuficiencia de las reformas legales. Sin una legislación clara de cooperación, la ejecución efectiva de órdenes procesales podría enfrentar obstáculos, como ha sucedido en otros casos como el de Afganistán[15].

-

Caso de la República Islámica de Afganistán: el 12 de abril de 2019, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI rechazó la solicitud de la Fiscalía para investigar presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Afganistán durante el conflicto armado, en particular en las regiones de Kandahar y Helmand[16]. La Fiscalía había centrado su análisis preliminar en los crímenes cometidos en el contexto del conflicto entre fuerzas progubernamentales y antigubernamentales, incluyendo presuntos actos de miembros del Ejército de los Estados Unidos y la CIA en Afganistán y otros Estados Partes, durante 2003-2004.

La Fiscalía argumentó que la Corte tenía jurisdicción sobre estos crímenes al haber sido cometidos en territorio afgano, independientemente de la nacionalidad de los responsables (Schabas, 2010, p. 402). Sin embargo, la Sala determinó que iniciar una investigación no sería beneficioso para la justicia penal internacional ni para los intereses de las víctimas, dadas las circunstancias del caso.

La decisión de la CPI de no iniciar investigaciones o juicios por "interés de justicia" se fundamenta en una evaluación equilibrada de los intereses de la justicia y las circunstancias específicas del caso, y esta determinación puede ser revisada si las condiciones cambian. Aunque el interés de la justicia es un principio esencial del derecho, su complejidad e indeterminación pueden generar incertidumbre y complicaciones en su aplicación, lo que subraya la necesidad de reflexionar sobre su significado para avanzar hacia un sistema de justicia más equitativo y eficiente.

Una vez iniciada la investigación, si el Fiscal determina que existen indicios racionales de criminalidad, podrá solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares la detención del investigado, con el fin de asegurar su comparecencia en el juicio, prevenir la obstrucción de la investigación y evitar la comisión de delitos adicionales bajo la jurisdicción de la CPI (art. 58 ER).

c) Fase de audiencia de confirmación de cargos

Durante la audiencia de confirmación de cargos, conforme al artículo 61.4 del ER y la regla 121 de las RPP, el juez de la CPI evalúa las pruebas presentadas por la Fiscalía para determinar si son suficientes para demostrar la comisión de un delito de competencia de la Corte y si se puede abrir el juicio oral (Burgorgue-Larsen, 2005, p. 15). En esta fase se garantiza el derecho a realizar observaciones, lo que permite a las víctimas identificadas estar presentes en las audiencias, hacer declaraciones a través de representantes legales y aportar pruebas[17].

Si el juez determina que no hay pruebas suficientes, el caso puede ser archivado; si confirma los cargos, se remite a la fase de juicio, donde se constituyen las Salas de Primera Instancia para juzgar la culpabilidad o inocencia del acusado (art. 61.11 ER y reglas 129 y 130 RPP). La audiencia de confirmación de cargos es crucial, ya que permite a la Fiscalía obligar al acusado a enfrentar públicamente las acusaciones, garantizando su derecho a la defensa y a presentar pruebas (Bitti, 2007, p. 213).

La Sala de Cuestiones Preliminares I ha establecido una distinción en el estatus procesal de las víctimas, reconociendo la legitimidad de las "víctimas anónimas" y "víctimas no-anónimas" para comparecer voluntariamente ante la CPI, permitiendo el anonimato (Olásolo y Kiss, 2010, p. 22). Por su parte, la Sala de Cuestiones Preliminares III ha afirmado que ambas categorías de víctimas deben gozar de un estatus procesal igualitario, al menos equivalente al otorgado a las víctimas anónimas por la SCP I, y que este estatus podría ampliarse según las particularidades de cada caso.

En su decisión del 13 de mayo de 2007, en el contexto del caso contra Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, la SCP I abordó por primera vez la cuestión del estatus procesal de las víctimas no-anónimas durante la audiencia de confirmación de cargos. En esta resolución, la SCP I estableció que, conforme a lo estipulado en el art. 68 del ER, el único criterio determinante para conceder dicho estatus procesal es asegurar que este no afecte negativamente los derechos del acusado ni comprometa la equidad e imparcialidad del juicio[18].

La Sala de Cuestiones Preliminares I ha observado que el estatus procesal de las víctimas varía considerablemente entre las jurisdicciones nacionales, donde algunas les permiten actuar como acusadores particulares con un papel activo, mientras que en otras su participación se limita a presentar declaraciones de impacto durante la fase de determinación de la pena (Lirola Delgado y Martín Martínez, 2001, p. 203). En este sentido, se subraya la diversidad en la participación de las víctimas, desde un enfoque que les otorga protagonismo hasta otro que restringe su intervención a momentos específicos.

Además, la SCP I enfatiza que, bajo el marco del Estatuto de Roma y las Reglas de Procedimiento y Prueba, se imponen restricciones a la participación de las víctimas: no pueden realizar investigaciones independientes, acceder a los archivos de la Fiscalía ni ampliar la base fáctica del caso o modificar la calificación jurídica de los hechos, dejando estas prerrogativas a la Fiscalía[19]. Asimismo, las víctimas no pueden intervenir en la divulgación de pruebas entre la Fiscalía y la Defensa, garantizando que su rol en el proceso no comprometa los derechos del acusado ni la imparcialidad del juicio (Olásolo y Kiss, 2010, pp. 26-27).

d) Juicio oral

Una vez constituida la Sala de Primera Instancia, se inicia la cuarta fase del procedimiento ante la CPI: el juicio oral, donde se evalúa la evidencia presentada por la Fiscalía y la defensa para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado (Moloeknic Paniagua, 2007, pp. 2-3). Durante el juicio, la Fiscalía presenta pruebas y testimonios para demostrar la culpabilidad del acusado, mientras que la defensa busca probar su inocencia. Este proceso es llevado a cabo por un panel de jueces que garantiza el debido proceso y los derechos de la defensa, como el derecho a un abogado y a confrontar testigos. Si se declara culpable, el juez dictará la pena, que puede incluir prisión y multas, y la sentencia puede ser apelada por ambas partes ante la Sala de Apelaciones de la CPI (Moloeknic Paniagua, 2007, p. 5).

El juicio es crucial para evaluar la evidencia y determinar la culpabilidad, y la CPI se esfuerza por asegurar que estos juicios sean justos y eficaces en su lucha contra la impunidad. Si el acusado se declara inocente, se realizará un proceso de prueba que incluirá testimonios y pruebas periciales pertinentes, y luego se permitirán alegatos finales de ambas partes (Fernández de Gurmendi, 2001, p. 173). Al finalizar, los magistrados deliberan en privado y emiten un fallo por escrito, buscando alcanzar un consenso unánime (reglas 141 y 142 RPP y art. 74.4 ER).

La jurisprudencia actual de la CPI establece que las víctimas tienen derecho a recibir información sobre el proceso penal y a ejercer sus derechos a través de representantes legales, respetando su elección conforme a la Regla 90.1 de las RPP (Human Rights Watch, 2017). Además, pueden actuar individualmente si es relevante para la veracidad de los hechos, garantizando al mismo tiempo el derecho de los acusados a un juicio justo. Las sentencias de la CPI son vinculantes para los Estados Partes del Estatuto de Roma, y si un Estado se niega a cumplirlas, la Corte puede remitir el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU para que tome medidas.

La SPI I ha expresado que la participación de un gran número de víctimas en las audiencias podría complicar el desarrollo justo y expedito del juicio, por lo que ha decidido que sean sus representantes legales quienes asistan al juicio oral para evitar desestabilizaciones causadas por personas sin formación jurídica[20] (Burgorgue-Larsen, 2005, p. 16). Sin embargo, no se excluye que en ciertas circunstancias las víctimas puedan estar presentes para expresar sus observaciones, como ocurrió en el juicio de Lubanga, donde se permitió que testificaran.

La solicitud para que las víctimas asistan debe ser presentada por su representante legal e incluir una declaración escrita firmada por la víctima, con autorización condicionada a varios factores establecidos por la SPI II, como la relevancia del testimonio y su capacidad para aportar nueva información sobre los hechos en discusión[21] (Martín Martínez, 2023, pp. 17-18).

3. Participación de las víctimas en la fase de apelación de la CPI

Tanto el acusado como la Fiscalía pueden apelar una sentencia de la CPI ante una Sala de Apelación, la cual es independiente de la Sala de Primera Instancia, según lo dispuesto en las reglas 149 a 158 de las RPP y los artículos 81 y 82 del ER. El proceso de apelación, similar al juicio, incluye tanto una fase escrita como oral, donde las partes presentan sus argumentos por escrito y pueden agregar pruebas adicionales si es necesario. Posteriormente, se realiza una audiencia en la que las partes defienden sus posiciones ante la Sala de Apelaciones (Vanegas Moyano, 2017, p. 423). La Sala tiene la facultad de confirmar, modificar o anular la sentencia original, o incluso devolver el caso a la Sala de Primera Instancia para un nuevo juicio o audiencia.

De acuerdo con el artículo 81 ER, las víctimas no poseen la capacidad de apelar las decisiones y fallos emitidos por la CPI. No obstante, en la instancia del caso Lubanga, la Sala de Apelaciones concedió a las víctimas que habían estado involucradas durante el juicio y cuyos intereses personales se vieron impactados por el veredicto, la oportunidad de presentar sus perspectivas y observaciones a través de su representante legal[22].

En otro caso, el asunto Ngudjolo, la sala más adelante estableció que estas perspectivas y observaciones solo deben abordar errores sustanciales, tanto de hecho como de derecho, que no fueron abordados por el Fiscal en su apelación, pero que están relacionados con el alcance material del caso. Por lo tanto, se restringe la participación de las víctimas en consonancia con la actividad procesal de la Fiscalía, en un vínculo esencial y dependiente[23].

Las decisiones interlocutorias plantean una situación análoga. Dado que las víctimas no tienen el estatus de partes en el proceso, carecen del derecho para impugnar las decisiones mencionadas en el artículo 82.1 ER. Sin embargo, poseen la capacidad de apelar la Orden de Reparaciones, canalizando esta acción a través de su representante legal. Esta prerrogativa se basa en la premisa de que las reparaciones se fundamentan en los intereses personales de las víctimas[24] (Bitti, 2007, p. 213).

Por último, cabe hacer especial mención a la revisión, esto es, la posibilidad de revocar una sentencia judicial firme. Aquellos que ostentan legitimidad para presentarla son el condenado o, en caso de fallecimiento, el cónyuge, hijos, padres o cualquier persona que estuviera viva en el instante del fallecimiento del investigado y que tenga pautas de forma escrita para hacerlo. Asimismo, puede ser presentada por el fiscal en representación del acusado. La solicitud debe ser presentada por escrito ante la Sala de Apelaciones, siempre y cuando se cumplan alguno de los motivos establecidos en la regla de procedimiento nº 159 (Bitti, 2007, p. 216).

Por otro lado, el derecho de las víctimas a recibir reparaciones está contemplado por el artículo 75 ER. Las Salas de Primera Instancia, por su parte, tienen la responsabilidad de establecer los lineamientos que orientarán el manejo de las peticiones individuales por parte del Fondo Fiduciario[25]. La efectividad de este órgano está fuertemente condicionada por su dependencia económica, y este factor afecta de manera significativa su capacidad de funcionamiento. Además, es común que los condenados carezcan de recursos financieros. Como resultado de estas condiciones, tanto la adecuación como la prontitud de las reparaciones para las víctimas se ven obstaculizadas, lo que va en contra de la directriz del "Principio 18 de los Principios y Directrices Básicas"[26].

El derecho de las víctimas a involucrarse en esta etapa está incorporado en el tercer apartado del mencionado artículo 75[27]. La CPI concluye que la falta de participación de las víctimas con anterioridad al juicio, o bien durante la celebración del mismo, no constituye un obstáculo para que lo hagan en el periodo de reparaciones[28]. Sin embargo, es necesaria que su participación sea aprobada específicamente por la Sala, aunque esto no implica que deba repetirse el fallo que se llevó a cabo en el caso Lubanga con respecto a las víctimas de violencia sexual (Bitti, 2007, p. 220).

4. Riesgos del modelo de participación de las víctimas en la CPI

La participación de las víctimas en el procedimiento ante la CPI se destaca no solo por la posibilidad de intervenir durante la fase de investigación y el transcurso del juicio, sino que también reviste importancia la capacidad que ostentan para solicitar a la CPI una determinación sobre las responsabilidades civiles del fallo condenatorio, pero ¿cómo podemos garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas y que la impunidad no prevalezca? Esta cuestión de profunda envergadura es especialmente crítica en el contexto de la CPI.

Al otorgarles la oportunidad de expresar sus testimonios, presentar pruebas y confrontar a los acusados, se busca empoderar a aquellos que han sufrido las atrocidades más inhumanas (Fernández de Gurmendi, 2001, pp. 166-167). Sin embargo, esta valiosa inclusión de las víctimas en el proceso no está exenta de riesgos. La delicada tarea de equilibrar los derechos de las víctimas con los principios de imparcialidad y equidad procesal plantea desafíos sustanciales.

Además, existe el riesgo de instrumentalización de las víctimas por parte de ciertos actores, lo que podría socavar la integridad del proceso y su capacidad para alcanzar una justicia verdadera y equitativa (Fernández de Gurmendi, 2001, pp. 166-167). En este sentido, nos planteamos la pregunta crucial: ¿Está adecuadamente estructurado este procedimiento para garantizar justicia a las víctimas y prevenir la impunidad? A continuación, se abordarán los riesgos inherentes a la participación de las víctimas en el procedimiento ante la CPI.

a) Ambigüedad lingüística: una de las principales inquietudes en torno a la implicación de las víctimas radica en la interpretación del artículo 68.3 ER, que establece su participación en la "etapa del juicio" y la valoración de sus "opiniones y observaciones" cuando sus "intereses personales" se vean afectados. En el caso de las víctimas de la situación en la República Democrática del Congo, el fiscal se opuso a su participación en la fase de investigación argumentando que no constituía una "fase del juicio", pero el tribunal rechazó esta postura, considerando que la participación durante la investigación estaba en línea con los objetivos del sistema de involucramiento de las víctimas (Trumbull IV, 2008, pp. 786-788).

Además, las Salas de la CPI han adoptado una interpretación amplia de "opiniones y observaciones", permitiendo a las víctimas cuestionar testigos y presentar pruebas, aunque el fiscal se opuso a este enfoque por considerar que ampliaba demasiado este derecho (Pena y Carayony, 2013, p. 526). Asimismo, el concepto de "intereses personales" ha sido interpretado ampliamente, señalando que estos intereses pueden verse afectados desde la fase de investigación (Pena y Carayony, 2013, p. 531).

b) Dilema de participación de las víctimas entre los hechos acreditados y sus declaraciones: una crítica relevante se refiere a la posibilidad de que las víctimas aporten pruebas en los juicios, lo que podría generar contradicciones con su rol como testigos. La Cámara de Apelaciones de la CPI, en el caso Lubanga, determinó que las víctimas no tienen un derecho claramente establecido para presentar pruebas sobre la culpabilidad o inocencia del acusado (Friman, 2009, p. 487).

No obstante, se les permitió hacerlo bajo la condición de que las pruebas contribuyan a esclarecer la verdad. Tanto la fiscalía como la defensa cuestionaron esta decisión, argumentando que incluir a las víctimas en la presentación de pruebas diluiría sus roles definidos en el Estatuto de Roma (Wheeler, 2016, pp. 526-527). A pesar de las críticas, la Cámara de Apelaciones consideró que esta participación es enriquecedora para el proceso, siempre que las pruebas solicitadas por las Salas de la CPI contribuyan a una narrativa más completa (Friman, 2009, p. 491).

c) Eficiencia operativa y procesal del juicio: según la regla 89 de las RPP, cada víctima debe presentar una solicitud escrita para participar en el proceso judicial de su interés. Estas solicitudes se comparten con las partes involucradas (fiscalía y acusado), manteniendo las identidades en secreto para proteger la privacidad de las víctimas (Moloeknic Paniagua, 2007, p. 2). La Sala evalúa cada solicitud de manera individual, determinando si cumple con los criterios de la regla 85.

Esto permite a las víctimas participar en las apelaciones, aunque no puedan apelar como parte, presentando comentarios sobre cómo afecta el recurso a sus intereses (Van den Wyngaert, 2011, pp. 481-483). Sin embargo, este proceso de involucramiento de las víctimas, que requiere justificar su participación en cada intervención, puede ralentizar los procedimientos, ya que se deben considerar los comentarios de todas las víctimas, lo que genera demoras adicionales en cada instancia.

d) Desventajas y logros de la representación de las víctimas: la participación masiva de víctimas con intereses justificados ha llevado a las Salas de la CPI a implementar una estrategia de representación legal conjunta, conforme a las Reglas de Procedimiento y Prueba (Mcgonigle Leyh, 2012, p. 404). Según la Regla 90.1 de las RPP, las víctimas tienen la opción de elegir un representante legal, pero en casos de múltiples víctimas, la Sala puede requerir la designación de representantes colectivos para asegurar la eficiencia del proceso (Moloeknic Paniagua, 2007, p. 5). Aunque inicialmente las víctimas pueden escoger a sus abogados, la CPI ha destacado que este derecho no es absoluto en situaciones de participación masiva.

5. Fases del procedimiento en el caso de Thomas Lubanga Dyilo

Un ejemplo práctico conocido del procedimiento ante la Corte Penal Internacional es el caso de Thomas Lubanga Dyilo[29] quien fue juzgado por crímenes de guerra por reclutar y utilizar a niños soldados en la República Democrática del Congo (RDC en adelante). A continuación, se detallan las siete fases del procedimiento y su aplicación al caso de Lubanga, desde el examen preliminar hasta la ejecución de la sentencia.

-

El examen preliminar: en 2004, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar para determinar si había suficientes indicios para justificar una investigación. En febrero de 2006, la Fiscalía de la CPI concluyó que había una base razonable para creer que se habían cometido crímenes de guerra en el territorio de la RDC.

-

La investigación: en junio de 2006, la Fiscalía de la CPI inició una investigación formal. Durante la investigación, se recopiló evidencia y se emitieron órdenes de arresto contra varios sospechosos. La investigación se llevó a cabo incluye la recopilación de pruebas y la entrevista a testigos. Asimismo, se emitieron órdenes de arresto contra varios sospechosos.

-

La audiencia de confirmación de cargos: en enero de 2007, Thomas Lubanga fue arrestado y acusado de crímenes de guerra por reclutar y utilizar a niños soldados. En febrero de 2008, se llevó a cabo la audiencia de confirmación de cargos para determinar si había suficiente evidencia para llevar a cabo un juicio. La CPI confirmó los cargos en febrero de 2009.

-

El juicio oral: el juicio de Lubanga comenzó en enero de 2009 y duró más de tres años. Durante el juicio, se presentaron pruebas y se escucharon a testigos para determinar la culpabilidad o inocencia de Lubanga.

En el contexto del caso Lubanga, surgió un debate significativo en torno a la Norma 56 del Reglamento de la Corte Penal Internacional, que plantea la cuestión de si la Sala debería escuchar la prueba relacionada con las reparaciones durante el juicio oral. La defensa expresó su desacuerdo con esta propuesta, argumentando que podría vulnerar el derecho del acusado a la presunción de inocencia, ya que el proceso de reparaciones presupone una condena previa. Según la Defensa, abordar el tema de las reparaciones antes de una condena definitiva podría influir negativamente en la imparcialidad del juicio[30].

No obstante, la Sala de Cuestiones Preliminares I desestimó estas preocupaciones. Consideró que escuchar las pruebas sobre reparaciones durante el juicio oral sería ventajoso, tanto para los testigos como para las víctimas. La SCP I argumentó que evitaría que los testigos y las víctimas tuvieran que regresar a La Haya para testificar nuevamente en una fase posterior dedicada exclusivamente a las reparaciones[31].

-

La sentencia: en marzo de 2012, Lubanga fue declarado culpable de crímenes de guerra por la CPI. La Corte lo condenó a 14 años de prisión.

-

La fase de apelación: tanto la Fiscalía de la CPI como la defensa de Lubanga presentaron apelaciones después de la sentencia. En marzo de 2015, la CPI confirmó la condena de Lubanga a 14 años de prisión. Después de cumplir su condena, fue liberado en septiembre de 2015 y se le ordenó regresar a la RDC. La CPI ha supervisado su libertad condicional y ha tomado medidas para asegurar su cumplimiento.

La participación de las víctimas en el debate sobre la re-calificación jurídica de los hechos en el caso Lubanga ha evidenciado varios aspectos clave. En primer lugar, el ejercicio de su estatuto procesal ha proporcionado a las Salas de la CPI información crucial para evaluar adecuadamente las decisiones tomadas por la Fiscalía (Olásolo y Kiss, 2010, p. 36). Esta intervención ha demostrado que las víctimas, a través de su participación activa, pueden ofrecer perspectivas valiosas que enriquecen el análisis judicial y aportan detalles que quizás no habían sido considerados plenamente por la Fiscalía.

Además, esta participación ha permitido a las víctimas expresar y clarificar sus propios intereses, especialmente en situaciones donde estos no coinciden con los de la Fiscalía. Un ejemplo notable de esto es el cuestionamiento por parte de las víctimas de la decisión de la Fiscalía de limitar el primer caso ante la CPI exclusivamente a los delitos de alistamiento, reclutamiento y uso activo de menores de 15 años en las hostilidades (Olásolo y Kiss, 2010, p. 36).

El estatuto procesal otorgado a las víctimas en los procedimientos ante la Corte Penal Internacional es visto como uno de los rasgos más destacados y distintivos del Estatuto de Roma. No resulta sorprendente, por tanto, que en los últimos años la jurisprudencia de la CPI haya examinado en detalle un amplio conjunto de aspectos trascendentes para clarificar y delimitar de manera precisa el alcance de este estatuto procesal. A lo largo de este tiempo, se ha profundizado en numerosos aspectos que afectan directamente a la participación de las víctimas en las diversas fases del proceso judicial, subrayando su importancia dentro del marco de la justicia internacional.

Diversos aspectos vinculados con la definición del término "víctima" y el alcance específico de su estatus procesal han generado debates entre las diferentes Salas de la CPI. Aunque la jurisprudencia de la Sala de Apelaciones ha ayudado a unificar en parte las distintas posturas, aún estamos lejos de lograr la certeza jurídica deseada en este ámbito. La falta de consenso persiste en áreas clave, lo que sigue creando incertidumbre sobre la forma en que se reconoce y protege el rol procesal de las víctimas dentro del sistema judicial internacional (Olásolo y Kiss, 2010, pp. 36-37).

Es fundamental que las víctimas cuenten con una mayor certeza jurídica respecto a su derecho a participar en los procedimientos ante la CPI y sobre cuál es exactamente su rol procesal en estos. Del mismo modo, resulta esencial tanto para la Fiscalía como para la defensa tener una comprensión clara y precisa sobre los límites y el alcance de la intervención de las víctimas en el desarrollo del proceso. Aunque aún es prematuro sacar conclusiones definitivas, ya se puede señalar que la intervención de las víctimas en el primer caso ante la CPI ha puesto de manifiesto que sus intereses pueden no coincidir con los de la Fiscalía. Esta participación ha dado a las víctimas la oportunidad de expresar ante los tribunales sus preocupaciones y prioridades específicas.

Además, su implicación ha permitido cuestionar las decisiones de la Fiscalía en cuanto a los hechos investigados, así como aquellos que se dejaron de lado. Este proceso ha abierto un espacio para que las víctimas desafíen las decisiones estratégicas del órgano acusador y contribuyan a la discusión sobre la justicia en casos específicos. Así, se ha evidenciado que las víctimas no solo buscan justicia para los hechos abordados, sino también visibilizar otros crímenes que tal vez no recibieron la misma atención.

6. Conclusiones

El estatuto procesal otorgado a las víctimas en la CPI se considera uno de los aspectos más destacados del Estatuto de Roma, lo que ha llevado a la Corte a examinar en detalle su alcance en los últimos años. Este análisis ha abordado numerosos aspectos que afectan la participación de las víctimas en las distintas fases del proceso judicial, resaltando su importancia en el marco de la justicia internacional. Sin embargo, la definición del término "víctima" y el alcance específico de su estatus procesal han suscitado debates entre las diferentes Salas de la CPI. Aunque la jurisprudencia de la Sala de Apelaciones ha contribuido a unificar algunas posturas, persiste una falta de consenso en áreas clave, generando incertidumbre sobre el reconocimiento y la protección del rol procesal de las víctimas en el sistema judicial internacional (Lirola Delgado y Martín Martínez, 2001, pp. 201-203).

Es crucial que las víctimas tengan claridad sobre su derecho a participar en los procedimientos ante la CPI y su rol procesal específico. Asimismo, tanto la Fiscalía como la defensa deben entender los límites de la intervención de las víctimas. Esta claridad proporciona seguridad jurídica y asegura un equilibrio entre los derechos de las partes y los intereses de las víctimas. Definir con precisión el estatuto procesal de las víctimas evita conflictos durante las actuaciones judiciales y establece directrices claras que benefician a todos los actores del proceso (Lirola Delgado y Martín Martínez, 2001, pp. 201-203).

La cuestión de si se debe otorgar a las víctimas un estatus procesal en los procedimientos de la CPI se resolverá con el tiempo, dependiendo del análisis de los beneficios que las víctimas obtienen al ejercer sus derechos. Aunque aún es prematuro llegar a conclusiones, la participación de las víctimas en el primer caso ante la CPI ha evidenciado que sus intereses pueden no coincidir con los de la Fiscalía, brindándoles la oportunidad de expresar sus preocupaciones y prioridades ante los tribunales.

Además, su implicación ha permitido cuestionar las decisiones de la Fiscalía sobre los hechos investigados y aquellos que quedaron fuera de la investigación, creando un espacio para que las víctimas desafíen las decisiones estratégicas del órgano acusador y contribuyan al debate sobre la justicia en casos específicos. Esto demuestra que las víctimas no solo buscan justicia para los delitos abordados, sino también visibilizar otros crímenes que pueden haber sido pasados por alto.

Referencias

Bitti, G. (2007). Las víctimas ante la Corte Penal Internacional. Estudios De Derecho Judicial, 121, 203-226.

Burgorgue-Larsen, L. (2005). Las víctimas del delito en el proceso penal internacional: el ejemplo de la Corte Penal Internacional. Revista Jurídica Universidad Autónoma De Madrid, 12, 10-32. https://repositorio.uam.es/handle/10486/3041

Durango Álvarez, G. A. (2014). Análisis sobre el crimen de agresión en la Corte Penal Internacional a partir de la conferencia de revisión (Kampala). Retos y Perspectivas. International Law: Revista Colombiana De Derecho Internacional, 12(24), 193-218. https://doi.org/10.11144/Javeriana.IL14-24.acac

Fernández de Gurmendi, S. A. (2001). El acceso de las víctimas a la Corte Penal Internacional. En J. A. Yáñez (Comp.), La justicia penal internacional: una perspectiva iberoamericana (pp.164-186). Casa de América.

Fernández, F. M. (2003). Esquema de la investigación y el procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Revista De Derecho, 58, 69-90. https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/rfderecho/article/view/4159/3518

Fernández, M. F. (24 de septiembre de 2021). El examen preliminar de Venezuela I ante la Fiscalía de la CPI. Balance y perspectivas del proceso. Paz Activa Asociación Civil. https://wiconnect.iadb.org/osc/asociacion-civil-paz-activa/

Fontecilla Rodríguez, J. F. (2004). El proceso ante la Corte Penal. Algunas consideraciones sobre la aportación española. Revista De La Facultad de Derecho De La Universidad De Granada, 7, 57-84.

Friman, H. (2009). The International Criminal Court and Participation of Victims: A Third Party to the Proceedings? Leiden Journal Of International Law, 22(3), 485-500. https://doi.org/10.1017/S0922156509990057

Haslam, E. y Edmunds, R. (2012). Common legal representation at the International Criminal Court: More symbolic than real? International Criminal Law Review, 12(5), 871-903.

Human Rights Watch. (29 de noviembre de 2017). Arremetida contra opositores. Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela. https://www.hrw.org/es/report/2017/11/29/arremetida-contra-opositores/brutalidad-tortura-y-persecucion-politica-en

Lirola Delgado, I. y Martín Martínez, M. M. (2001). La Corte Penal Internacional. Justicia versus Impunidad. Ariel.

Martín Martínez, M. M. (2023). La Corte Penal Internacional frente al espejo: a 25º años de la adopción del Estatuto de Roma. Revista Electrónica De Derecho Internacional Contemporáneo, 6(6), 054. https://doi.org/10.24215/2618303Xe054

Mcgonigle Leyh, B. (2012). Victim Oriented Measures at International Criminal Institutions: Participation and his Pitfalls. International Criminal Law Review, 12(3), 375- 408. https://doi.org/10.1163/157181212x648851

Moloeknic Paniagua, G. (2007). La Corte Penal Internacional: el papel de las víctimas y los Derechos Humanos. Letras Jurídicas: Revista Electrónica De Derecho, 5, 1-10.

Montero Ferrer, C. (2021). La participación de las víctimas y la sociedad civil en la reformada Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos: un estudio comparativo a la luz de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Anuario Iberoamericano De Derecho Internacional Penal, 7(7), 141-166. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/anidip/a.8536

Montero Ferrer, C., Ponte Iglesias, M. T. y Lirola Delgado, B. (2023). Justicia transicional y crímenes internacionales de violencia sexual en África. Thomson Reuters Aranzadi.

Olásolo, H. (2009). Systematic and casuistic approaches to the role of victims in criminal proceedings before the International Criminal Court. New Criminal Law Review, 12(4), 513-528. https://doi.org/10.1525/nclr.2009.12.4.513

Olásolo, H. y Kiss, A. (2010). El Estatuto de Roma y la Jurisprudencia de la Corte Penal Internacional en Materia de Participación de Víctimas. Revista Electrónica De Ciencia Penal Y Criminología, 12(3), 125-164.

Pena, M. y Carayony, G. (2013). Is the ICC Making the Most of Victim Participation? The International Journal Of Transitional Justice, 7(3), 518-535. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijt021

Schabas, W.A. (2010). The International Criminal Court. A Commentary on the Rome Statute. Oxford Commentaries on International Law.

Stahn, C., Olásolo, H. y Gibson, K. (2006). Participation of Victims in Pre- Trial Proceedings of the ICC. Journal Of International Criminal Justice, 4(2), 219-238. https://doi.org/10.1093/jicj/mqi089

Trumbull IV, CH. (2008). The Victims of Victim Participation in International Criminal Proceedings. Michigan Journal Of International Law, 29(4), 777- 826. https://repository.law.umich.edu/mjil/vol29/iss4/4

Van den Wyngaert, C. (2011). Victims Before International Criminal Courts: Some Views and Concerns of an ICC Trial Judge. Case Western Reserve Journal Of International Law, 44(1), 476-494. https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol44/iss1/22

Vanegas Moyano, M. (2017). Los trámites de apelación y revisión en el contexto de la Corte Penal Internacional y su régimen probatorio. En D. C. Ávila Medina y L. V. García Matamoros (Coords.), Procedimiento, litigio y representación ante tribunales internacionales (pp. 367-427). Editorial Universidad del Rosario.

Wheeler, C. (2016). No Longer Just a Victim: The Impact of Victim Participation on Trial Proceedings at the International Criminal Court. International Criminal Law Review, 6(3), 525-546. https://doi.org/10.1163/15718123-01603002

Notas

ICC. (2011), Situation in the Republic of Côte d‟ Ivore. Request for authorisation of an investigation pursuant to article 15, Pre-Trial Chamber III, 23 June 2011, ICC-02/11-3, p. 3.

ICC. (2012), Prosecutor vs. Thomas Lubanga Dylo. Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations, Trial Chamber I, 7 August 2012b), ICC-01/04-01/06-2904, p. 76.

Información adicional

Cómo citar este artículo: Mimun Azzouzi, S. (2024). El acceso a la justicia de las víctimas en las distintas etapas del procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Revista Electrónica De Derecho Internacional Contemporáneo, 7(7), 072. https://doi.org/10.24215/2618303Xe072